RöKo Digital – KI macht die Medizin erst einmal komplexer

Die Medizin muss integrierter denken als bisher, damit sie die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz ausschöpfen kann: Um mit KI Wissen zu erzeugen, ist das Sammeln umfassenderer Versorgungsdaten nötig.

-

Präsentationstag:21.05.2020 0 Kommentare

-

Autor:kf/ktg

-

Sprecher:Horst Hahn, Fraunhofer MEVIS, Bremen

-

Quelle:Röntgenkongress Digital 2020

Bisher verkompliziert künstliche Intelligenz (KI) die Medizin, ohne einen größeren Durchbruch zu erreichen. Diese ernüchternde Diagnose stellte Horst Hahn, Direktor des Fraunhofer MEVIS Instituts, Bremen. Ein Grund: Die digitale Technik entwickelt sich schneller als ihre NutzerInnen mitkommen – noch. Hahn wies Wege, wie RadiologInnen mit KI so umgehen können, dass sie Daten und Technik beherrschen und nicht umgekehrt.

Digitale Transformation fordert die Medizin

Die digitale Transformation verläuft exponentiell. In diesem Jahrzehnt kommen so viele technische Errungenschaften zusammen wie nie zuvor. Diese „Superkonvergenz“ stellt nicht nur die Medizin vor große Herausforderungen. „Wir können all die Neuerungen gar nicht so schnell in die Gesellschaft überführen, wie sie kommen – die alten Paradigmen greifen nicht“, so Hahn. Im Moment treffe Star-Wars-Technologie auf das Zeitalter der Familie Feuerstein.

„Eigentlich muss Medizin schnell und reproduzierbar sein“, erklärte Hahn – deshalb greift man auf Ampelsysteme und Gradeinteilungen zurück. Durch Entwicklungen wie Precision Medicine oder Radiomics schrumpfen homogene PatientInnengruppen, dafür nimmt ihre Anzahl zu. Dies erhöht die Komplexität und verlangsamt Abläufe.

MedizinerInnen wissen aus vielen Studien, dass „ihre Ergebnisse nicht besonders reproduzierbar sind“, so Hahn. Reproduzierbarkeit können Deep-Learning-Algorithmen besser.

Was neuronale Netze besonders macht

„95 Prozent dessen, was wir als KI bezeichnen, sind zurzeit Deep-Learning-Systeme“, betonte Hahn. Dabei handele es sich um „einfache Mathematik“. Sie basiert auf gewichteten Summen mit Pixelwerten, die auf der nächsten Ebene wieder in gewichtete Summen mit Pixelwerten überführt werden. Im Netzwerk werden viele verschiedene Wege begangen, um die nächste Ebene zu errechnen. Der Weg ist also nicht linear, sondern über die verschiedenen Weggabelungen, die „Faltungen“, erhält das System viele Freiheitsgrade. Die Freiheitsgrade dürfen aber nicht zu eng oder zu weit gefasst sein. ResNets oder DenseNets beeindrucken Hahn hier besonders. Bei DenseNets stehen alle vorherigen Ebenen zur Verfügung, was eine erhöhte Netzwerktiefe bei gleicher Trainingsrate erlaubt. Dabei können die Netzwerke bereits sehr gut Änderungen erkennen und klassifizieren, so Hahn.

Letztlich basieren Deep-Learning-Algorithmen auf einfacher Mathematik. Die Systeme leisten bei der Mustererkennung Rechenfleißarbeit. Von einem intelligenten System könne man ob des „stupiden maschinellen Lernverfahrens“ aber nicht sprechen, so Hahn.

In fünf Jahren wird vermutlich niemand mehr über Deep Learning reden, weil es als normales Analysetool Eingang in die klinische Praxis gefunden hat, prognostizierte Hahn.

Auf die Frage, ob die Deep-Learning-Algorithmen noch viel weitgehender standardisierte Daten brauchen als die Radiologie bisher liefert, antwortete Hahn, dass Deep-Learning-Algorithmen eine höhere Fehlertoleranz haben als klassische Algorithmen, wie man sie zum Beispiel zur Segmentierung benutzt. Training mit Realdaten funktioniert also. Validierungsdaten müssen aber hundertprozentig überprüft sein. „Ganz große Vorsicht bei der Validierung“, betonte Hahn.

Menschliche Grenzen

Beim Einsatz der KI müssen RadiologInnen abwägen, welche Aufgaben sie am besten übernehmen und welche sie abgeben könnten.

Schlecht seien Menschen:

- im Quantifizieren, beispielsweise bei der Vermessung von Rundherden

- bei der Detektion subtiler Veränderungen im Bild

- beim Zusammensetzen vieler verschiedener Parameter zu einem Regelwerk

„Diese drei Dinge können Computer sehr viel besser als wir“, so Hahn.

Multizentrische Plattformen

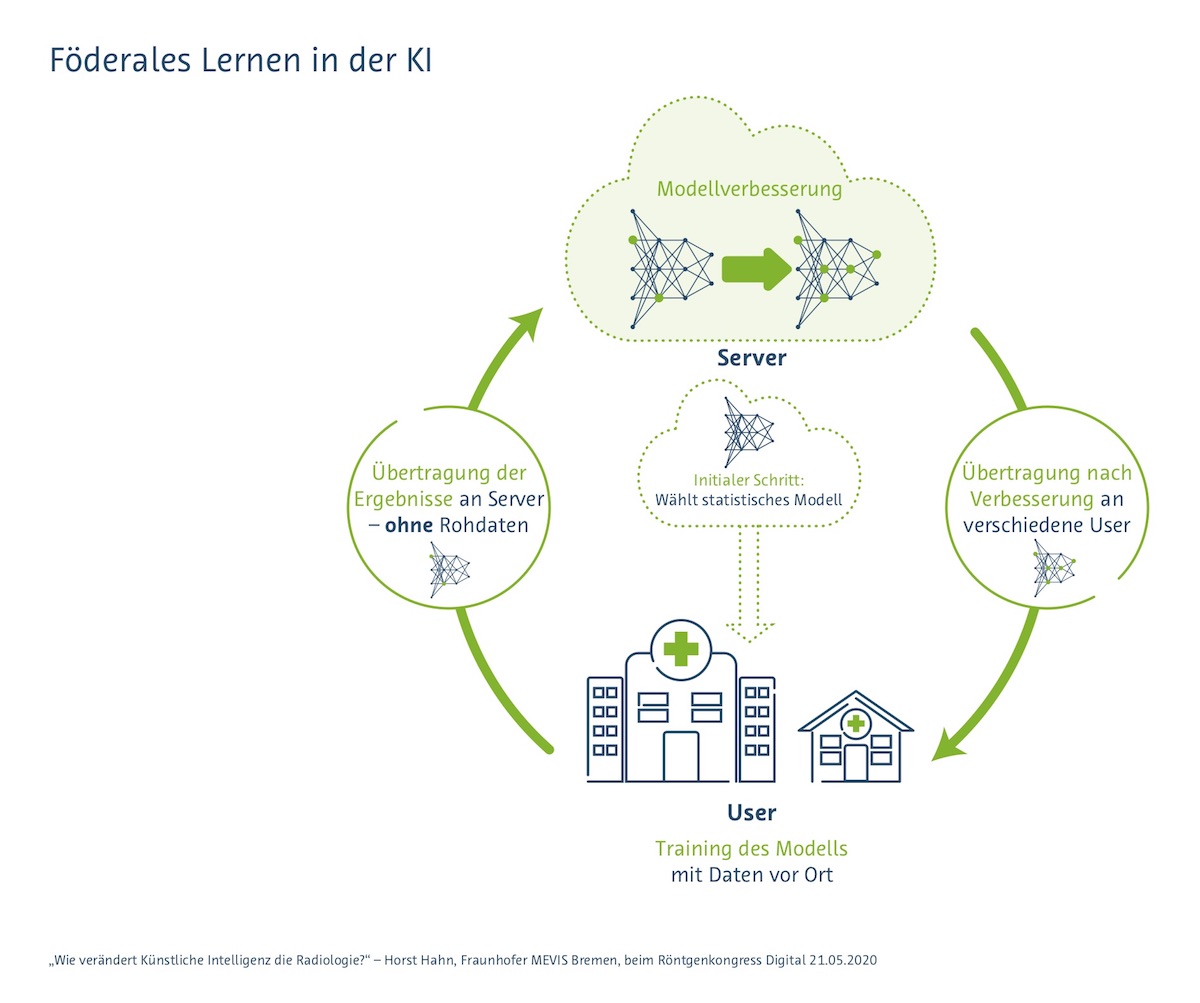

Um Medizin zu verbessern, spielen Daten die Hauptrolle. Hahn bezeichnete sie als Rohstoff der Medizin. Gleichzeitig setzt der Datenschutz Grenzen. Hahn hält das Sammeln und Auswerten an einem zentralen Forschungszentrum dezidiert nicht für den Königsweg. Man sollte Daten dort auswerten, wo sie erhoben werden. Bereits im Einsatz ist „Föderales Lernen“ (Federated Learning). Hier finden die KI-Berechnungen zum Algorithmus-Training direkt auf dem Endgerät statt, nur die Ergebnisse werden weitergeleitet. NutzerInnen behalten so die Hoheit über ihre eigenen, sensiblen Ursprungsdaten. Das darauf entstehende Wissen lässt sich auf weiteren, neuen Plattformen anwenden.

Kollaboration stärken

Im Moment gibt es weltweit bereits mehrere „Ökosysteme“, die gemeinsame Datennutzung ermöglichen. Große Kollaborationsplattformen für den internationalen Austausch seien nun dringend nötig, forderte Hahn. Damit müssten auch klare Regelungen zum Beispiel zu Transparenz und Datenschutz einhergehen. Wer nach welchen Regeln die wissenschaftlichen Meriten erhält, ist ebenfalls zu klären.

Insgesamt geht es immer mehr darum, Datenräume zu vernetzen.

Diskurs zur Ethik

Irgendwann werde der Zeitpunkt kommen, an dem Menschen nicht mehr in der Lage sind, die KI-Systeme zu verstehen. „Wie wir damit umgehen, müssen wir gemeinsam lösen“, unterstrich Hahn.

Ob Computer die RadiologInnen ersetzen können, sei die falsche Frage. Es gebe derartig viel Arbeit und so viele Probleme zu lösen, dass an Computern kein Weg vorbei führt.

Wie dieses Mensch-Computer-Team aussehen könnte, umriss DRG-Präsident Gerald Antoch vom Universitätsklinikum Düsseldorf in der anschließenden Diskussion:

Computer könnten vorab triagieren – also zum Beispiel Normalbefunde herausfiltern. Sie wären auch als Zweitbefunder für Doppelbefundungen denkbar.