fMRT von Borderline-Patientinnen

-

Datum:21.03.2019

-

Autor:A. Weber-Tuckermann (mh/ktg)

-

Quelle:Universität Ulm

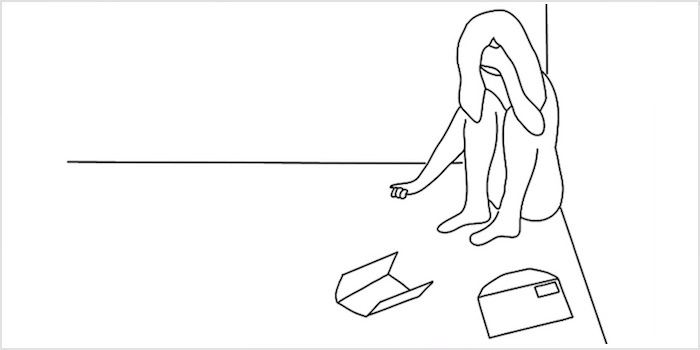

„Die emotionale Überempfindlichkeit von Borderline-Patientinnen wird begleitet von einer erhöhten Aktivität spezifischer Spiegelneuronen“, erklärt Professor Roberto Viviani. Der Bildgebungsexperte forscht an der Universität Ulm zur Emotionsregulierung. Spiegelneuronen werden bereits durch die Beobachtung von Handlungen und die Fremdwahrnehmung von Gefühlen stimuliert.

Borderline-Patientinnen reagieren stark auf Verlust und Trauer

Die Ulmer Forscherinnen aus der Arbeitsgruppe von Viviani haben nun zusammen mit Innsbrucker Kolleginnen gezeigt, dass Borderline-Patientinnen besonders stark auf Szenen von Verlust und Trauer reagieren. Wie die MRT-Aufnahmen zeigten, waren bestimmte Areale im Spiegelneuronensystem deutlich stärker aktiviert als in der gesunden Kontrollgruppe, wenn sie mit Verlust konfrontiert wurden.

Ein weiteres Ergebnis der Studie war für das Forscher-Team noch überraschender. So war auf den MRT-Aufnahmen im Vergleich mit der gesunden Kontrollgruppe deutlich zu erkennen, dass es weitere Unterschiede im präfrontalen Cortex gab. Hier zeigte sich, dass bei den Borderline-Patientinnen ein Bereich weitaus weniger stark aktiviert war, der für die kognitive Beurteilung von Gefühlszuständen Anderer entscheidend ist. Dieser Bereich ist für die sogenannte 'Mentalisierung' verantwortlich, also für die reflektive Einstufung von Gefühlswahrnehmungen. Diese Mentalisierung braucht es, um die Absichten und Motivationen anderer Menschen einschätzen zu können.

Grundlagen für neue Psychotherapieansätze schaffen

„Beide Beobachtungen passen nicht nur sehr gut ins Bild dieser besonderen Persönlichkeitsstörung. Sie können auch dabei helfen, die komplexen psychologischen Mechanismen aufzuklären, die dieser Störung zugrunde liegen, und damit die neurobiologischen Grundlagen für neue Psychotherapieansätze schaffen“, meint Viviani. Möglicherweise lassen sich hier Ansatzpunkte finden, die den Betroffenen dabei helfen, Kommunikationssituationen zu reflektieren und ihr Gegenüber besser zu verstehen.